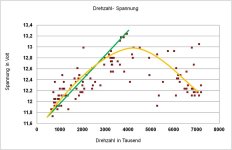

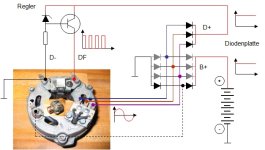

Weil immer wieder Fragen zu dem Thema kommen, hab ich mal eine schematische Darstellung angefertigt, die exemplarisch auch den Verlauf der Ströme bei steigender Spannung an D+ zeigt.

Den Admins steht es frei, das Bild unverlinkt in die DB zu übernehmen.

Den Admins steht es frei, das Bild unverlinkt in die DB zu übernehmen.

Zuletzt bearbeitet:

)

)