Diese Rubrik hier finde ich viel zu leer, und so will ich mal beschreiben, was sich an meiner Kuh im Lauf der Jahre alles getan hat. Was für m e i n e Zwecke gut war (Einsitzer für flotte Tagestouren) hat keinen alleinseligmachenden Anspruch, und ich will niemanden verleiten, etwas nachzubauen. Wenn für die Profis hier olle Kamellen dabei sind, bitte ich um Nachsicht; vielleicht ist den Einsteigern manches nützlich.

DAS FAHRWERK

Bewußt fange ich mit dem Fahrwerk an. Durch das Baukastensystem kann man recht problemlos stattliche Leistungen in alte Kühe packen. Die schönen PS allein nutzen aber garnichts, außer man ist nur auf die Viertelmeile aus oder möchte das irdische Jammertal ohnehin vorzeitig verlassen.

Das wunderschöne Vollschwingenfahrwerk, daß es von 1955-68 gab, ist im Prinzip sehr gut, aaaber heikel, wenn eine Kleinigkeit nicht stimmt – Luftdruck, Felgenschlag, Rad-, Lenkungs- und Schwingenlager usw. Wie eine Primadonna schlägt die Q dann ohne Vorwarnung um sich und befördert einen in die Botanik. Die gute Nachricht: Man kann ihr das abgewöhnen (der Q!).

Ich habe es natürlich auch verkehrtherum gemacht und 1981 als erstes den stärkeren Motor eingebaut, den mit 50 PS aus der 75/7 (Einzelheiten s.u.). Von vorher 30 PS war das eine herrliche Leistungsexplosion, aber sie hat auch die Schwächen der Maschine aufgezeigt, Hochgeschwindigkeitspendeln in langgezogenen Kurven, ebenso tückisch aber auch urplötzliches Lenkerschlagen bei ca. 60 km/h. Einmal hat es beim Bremsen geflattert, hecklastig zu zweit mit Gepäck, sich aber von selbst beruhigt, desgleichen solo ohne ersichtlichen Grund in einer Kurve mit Stillstand auf der Gegenfahrbahn.

Beim dritten Mal hat`s gekracht, als mir ein älterer Radler ohne Umschauen vom linken (!) Bürgersteig in die Fahrtrichtung gekarrt ist. Vollbremsung, Lenker von Anschlag zu Anschlag, Abwurf. Trotzdem war`s mein heiterster Unfall, denn die Q hat Selbstjustiz geübt. Sie ist auf dem Ventildeckel weitergerutscht, ich in bequemer Liegeposition hinterher. Der taube Radler hatte immer noch nichts bemerkt, als die Q u n t e r ihm durchrutschte und sauber das Fahrrad wegschoß. Das Bild werde ich nie vergessen, wie er Arme und Beine hochwarf und einen Moment in der Luft hing, so wie die Zeichentrickfiguren über dem Abgrund, die erst fallen, wenn sie merken, daß kein Boden mehr da ist. Wegen der steißgedämpften Landung wollte ich ihm später so ein Holztäfele vom Ramschkiosk schicken mit der Aufschrift: „Wenn`s Arscherl brummt, ist`s Herzerl gsund“, hab es aber doch gelassen. Ernst wurde es beim vierten Mal in einer Nürburgringkurve bei 120, Flattern, Q in der Leitplanke, ich im Wald mit Gehirnerschütterung und Beinquetschung. Da war bereits ein Lenkungsdämpfer System R69 S drin, hatte aber nichts gebracht.

Das berüchtigte Lenkerschlagen hat den Ruf von VR-Schwingen (ab jetzt VRS) verdorben, obwohl die BMW da erheblich besser als andere Marken war. Viele haben auf Telegabel umgestrickt, ich wollte aber die schöne Schwinge behalten. So habe ich mich zunächst tief in die Theorie vergraben, während der Rahmen beim Richten war. Zu VRS findet man wohl nur in älteren Büchern etwas, einmal im Trzebiatowsky, „Motorräder, Motorroller und ihre Instandhaltung“ (gibt es als Reprint) und wirklich erschöpfend in H.W. Bönsch, „Einführung in die Motorradtechnik“.

Erkenntnisstand danach: Die VRS ist federungstechnisch der Tele klar überlegen. Durch getrennte Radführung und Federung spricht sie viel leichter auf Unebenheiten an (kein Verkanten von Gabelrohren, geringes „Losbrechmoment“). Kein Tauchen beim Bremsen, im Gegenteil Hochkommen der Front, was für Nicht-Q-Treiber sehr ungewohnt ist, aber Vorteile hat. Die Gewichtsverlagerung nach vorn wird verringert, und die HR-Bremse kann mehr Wirkung beitragen. Vor allem hält das HR dadurch länger Bodenkontakt, wichtig gegen seitliches Ausbrechen bei einem Querläufer wie der Q. Radstand und Nachlauf (Richtungsstabilität !) werden im Gegensatz zur tauchenden Tele nicht kleiner.

Von Nachteil ist die vorn verhärtete Federung, was auf schlechter Fahrbahn den Bodenkontakt beeinträchtigt. Durch schwimmende Bremslagerung mit Zugstrebe (Parallelogramm-Aufhängung) kann man aber fast jeden beliebigen „Anti-dive-Effekt“ produzieren. Im Idealfall bleibt die Federung beim Bremsen voll arbeitsfähig. Die meisten Minuspunkte sammelt die VRS beim Gewicht und dessen ungünstiger Verteilung um die Lenkachse. Das hohe Trägheitsmoment macht unhandlich, und einmal ins Pendeln geraten, sind diese Massen schwer zu kontrollieren. Als anschaulichen Versuch hänge man Wassereimer an den Fahrradlenker und fahre Slalom! Ein breiter Lenker hilft nur subjektiv, macht es aber in Wirklichkeit eher noch schlimmer. Runter mit dem Gewicht am ganzen Vorbau ist der allein richtige Ansatz, je größer die Entfernung von der Lenkachse und damit der Hebelarm ist, desto mehr.

Das gilt im Prinzip genauso für die Tele, nur ist hier die Ausgangslage wesentlich besser. Man kann dort aber genauso die Fahreigenschaften vergurken durch Riesenlenker, Windschilde, Zusatzinstrumente und Klimbim. Gemeint sind damit nicht so sehr Gespanne usw., jedenfalls aber schnell bewegte Sportmaschinen.

Verkleidung Innenteil

Die Lösung war eine rahmenfeste Verkleidung, eine Habermann Spitfire. So konnte ich den Lenkbereich gründlich entmüllen und Scheinwerfer, Instrumente, Spiegel und Kabel wegbauen. Die Lenkergrundplatte und sämtliche Achsen habe ich aus Leichtmetall nachgebaut, als lebensbejahender Typ allerdings nicht aus Baumarkt-Alu, sondern aus einer hochfesten Legierung für den Flugzeugbau (Konstruktal, entspricht etwa St 52). Für die Skeptiker: Über 20 J. hat es bis jetzt gehalten. Den wegen der Verkleidung nötigen, verstellbaren M-Lenker habe ich später auch in Alu „nachempfunden“. Der schwere Blechhut von Kotflügel mußte einem modifizierten GFK-Teil von der 90 S weichen nebst leichter Alustrebe. So haben sich auch die ungefederten Massen wohltätig verringert. Je kleiner diese sind, umso leichter fällt es bekanntlich dem Rad, sauber Bodenkontakt zu halten und seinem Führungsauftrag nachzukommen.

Dieser wird zusätzlich durch die strafferen Konidämpfer rundum erleichtert. Hinten tun weiter die Solo-Federn Dienst, vorn waren sie zu läbberich und wurden durch die Gespannversion ersetzt. Dadurch wurde es etwas zu hart, was sich durch leichtes Anschleifen korrigieren ließ, vorne mehr als am HR. Normal soll die mit Fahrer belastete Maschine etwa 1/4 bis 1/3 des Gesamtfederweges einsinken (=Negativfederweg). Hier ist es etwas mehr geworden, aber ohne spürbare Nachteile. Gefühlsmäßig ist es jetzt eine Hartgummikuh, jedoch keineswegs unbequem. „Sportliche“ Härte war auch nicht das Ziel. Nur hart ist Mist, denn das ergibt auf mäßigen Landstraßen nur einen Springbock, der eben keine gute Straßenlage hat. Beim Peilen auf das VR kann man sehen, daß es große Federwege trotz subjektiver Härte zurücklegt. Auf welliger Fahrbahn im führerscheinfreien Geschwindigkeitsbereich kommt jetzt eine Art Flugzeuggefühl auf. Der gefederte Teil der Maschine mit Fahrer zieht sauber und erschütterungsarm seine Bahn, ohne Rücksicht auf das, was da unten am Boden hämmert. Edit 2010: Inzwischen hat das Abspecken der Maschine weitere Fortschritte gemacht (trocken knapp 184 kg), und nun passen auch die originalen Solofedern wieder. Auf schlaggelöcherten Pisten wurde es mit den bearbeiteten Gespannfedern zu ungemütlich. Schaukeleien verhindern weiterhin die Konis, welche nach fast 30 J. noch völlig intakt sind! Nachgestellt werden mußten sie auch nicht. Die unterste Grundstellung paßt; mehr wäre zu straff. Ende Edit.

Insgesamt haben sich die Fahreigenschaften enorm verbessert. Absolute Ruhe bei hohem Tempo und BMW-atypische Handlichkeit in engen Kurven trotz nur 54 cm Lenkerbreite; kein Ergebnis von Wunderrezepten, sondern von langer Detailarbeit. Ganz wichtig ist noch der Reifendruck vorn. Ich fahre mindestens 2,4 – 2,5 bar. Der Werkswert 1,4 ist eine Garantie für Herz- und Lenkerflattern. Selbstverständlich müssen alle Lager optimal in Schuß und eingestellt sein, wobei das lächerliche Fahrrad-Lenkungslager unbedingt gegen ein Kegelrollenlager getauscht werden sollte – gibt es als Sondergröße.

Ansonsten habe ich noch die Räder genau eingespurt. VR-Schutzblech runter, satt(!) passenden Holzpflock mit angedrehter Spitze in den Lenkkopf schieben. Die Spitze zielt auf die Reifenmittelrille, und so läßt sich das VR schön mittig ausdistanzieren. Das HR wird dann mit den Schwingenlagerbolzen genau in die Flucht gebracht (Achtung! Prüfen, ob der Kardan im Gehäuse schleift und der Motor richtig im Rahmen sitzt; bei meinem Umbau sind auch dort Distanzscheiben nötig). Das läßt sich schön mit einer straff gespannten Maurerschnur machen, weil die Reifengrößen gleich sind. Laser müßte auch gehen. Die Felgen dürfen dafür natürlich keinen Schlag haben. Reifen montiere ich selber und pendele die Räder auf einem Wuchtbock (Selbstbau oder kaufen bei den drei üblichen Verdächtigen) aus. Seit durch das Verbot von Blei-Auswuchtgewichten die Erde wieder einmal gerettet worden ist, gibt es nur noch selbstklebende Zinkklötze. Ich bevorzuge dicken Lötdraht, um die Speichen zu wickeln. Sieht ordentlich aus und hält sicher.

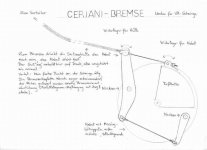

Als „Lebensversicherung“ kam ein neuer, hydraulischer Lenkungsdämpfer dran. Nach etlichen Jahren und gewachsenem Vertrauen habe ich ihn wieder in Pension geschickt, denn auch in niedrigster Dämpfungsstufe stört so ein Ding bei mäßigen Geschwindigkeiten, wenn man die Lenkung ganz frei haben möchte. Solange man sich seiner Maschine nicht 100 %ig sicher ist, beruhigt ein Dämpfer aber ungemein und ist unbedingt zu empfehlen. Das Originalteil kann man wegen seines kurzen Hubes getrost vergessen, siehe oben. Die Kolbenstange muß beim Lenkeinschlag einen ordentlichen Weg zurücklegen, nur dann ist das Ganze wirksam. Mein Exemplar war rechts außen befestigt, und zwar vorn mit der oberen Federbeinschraube, hinten am Auge für die Beiwagenstrebe am Rahmen. So ließ es sich bequem sogar während der Fahrt einstellen.

EDIT 2013: Bilder vom Dämpfer mit Anbauteilen s. Beitrag vom 27.12.2013!

Gruß

Fritz

Zuletzt bearbeitet:

würde ich gerne wissen, ob Du die Materialabnahmen nach Erfahrung machst, berechnest oder einen bekannten "Sicherheitszuschlag" abträgst.

würde ich gerne wissen, ob Du die Materialabnahmen nach Erfahrung machst, berechnest oder einen bekannten "Sicherheitszuschlag" abträgst.