Viele von Euch starten eine Frage mit dem Satz "Ich habe keine Ahnung von Elektrik..." und in manchen Diskussionen werden Begriffe wie Strom, Spannung und Leistung wild durcheinander gewürfelt.

Da habe ich mir gedacht, ich verfasse mal eine Lektion für Anfänger.

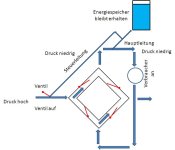

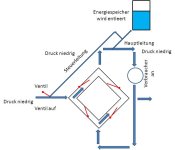

In der Physik, von der die Elektrik ja ein kleines Teilgebiet ist, kann man schöne Analogien finden, die das Verständnis erleichtern. Einen solchen klassischen Vergleich will ich hier verwenden -einen Wasserkreislauf als Analogie zum Stromkreis.

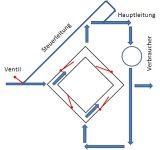

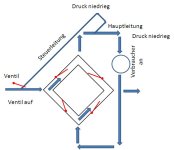

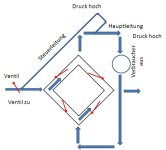

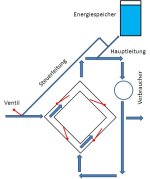

Wir beginnen links mit der Pumpe; sie entspricht elektrisch dem Generator oder der Lichtmaschine. Von außen wird mechanische Leistung über die Antriebswelle eingetragen und das Ergebnis ist im Wasserkreis eine Strömungsmenge und ein Druck. Auf der elektrischen Seite liefert die Lichtmaschine einen Stromfluß und eine Spannung.

Merke: elektrischer Strom [Ampere] ist eine Durchflussmenge [Liter/Stunde]

und elektrische Spannung [Volt] entspricht dem Druck in der Leitung [bar]

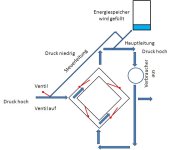

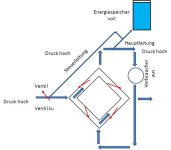

Im Wasserkreis finden wir einen Hochbehälter, dem auf der elektrischen Seite die Batterie (korrekt Akku) entspricht. Wie die Höhe [Meter Wassersäule oder bar] des Behälters hat die Batterie "Druck" = Spannung. Die Größe des Behälters ist analog zur Kapazität der Batterie.

Merke: Batteriekapazität [Amperestunden] ist ein "bevorrateter" Strom [Liter]

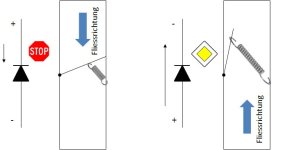

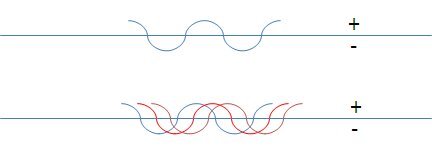

Von Pumpe/Hochbehälter (Lichtmaschine/Akku) wird das Wasser (der Strom) transportiert über Rohrleitungen (Kabel). Im Wassersystem startet man nach der Pumpe mit Druckleitungen; die sind in der Elektrik als "+" gekennzeichnet und häufig rot markiert. Die Rücklaufleitung heißt in der Elektrik "-" und ist meist braun.

Hier wird auch klar, welche Rolle der Leitungsquerschnitt spielt.

Merke: Kabelquerschnitt [mm²/Zoll] ist nötig für die durchzuleitende Menge [Ampere/Liter je Std.]

Als nächstes finden wir einen Kugelhahn bzw. einen Schalter. Das sind jeweils Bauteile, die dafür gedacht sind, den Fluss laufen zu lassen oder zu stoppen. Schließe ich den Kugelhahn oder öffne ich den Schalter, bewegt sich nichts mehr im Kreis.

Mein Wasserkreis treibt ein Rad, der elektrische Strom eine Glühlampe. Parallel zu beiden sind ein Manometer/Voltmeter angeordnet, in Reihe (danach) ein Durchflussmesser/Amperemeter. Mein Wasserrad liefert nun mechanische Leistung, kann also zum Beispiel eine Mühle antreiben. Meine Lampe liefert ganz viel Wärme und ein bisschen Licht.

Die Leistung wird in beiden Fällen in der gleichen Dimension [Watt] angegeben und bestimmt sich aus Druck x Menge bzw. Spannung x Strom.

Merke: Spannung wird immer parallel zum Objekt gemessen

und Strom wird immer in Reihe zum Objekt gemessen

und Die Leistung ergibt sich aus Spannung x Strom.

Nach der Strommessung habe ich eine Engstelle eingebaut. Diese begrenzt mir als Drossel im Wasserkreis die Menge, im Stromkreis also den Strom (dort nennt man es Widerstand). In der Praxis brauche ich das z. B. bei LEDs, die nur einen Stromfluss von 20 ... 30 mA vertragen. An der Drossel (dem Widerstand) fällt dabei ein Druck (eine Spannung) ab. Der Widerstand ist je nach Größe in [Ohm] gekennzeichnet.

Merke: Am Widerstand fällt eine Spannung ab und er begrenzt den Stromfluss; seine charakteristische Größe ist Ohm. Die Verlustleistung (Wärme), die dabei entsteht, ist das Produkt aus Spannungsabfall und Strom.

Nun habt ihr es geschafft. Das Wasser ist wieder auf der Saugseite der Pumpe, der Strom am Minuspol der Batterie angekommen.

Das Wasser ist wieder auf der Saugseite der Pumpe, der Strom am Minuspol der Batterie angekommen.

In der Realität ist die Elektrik natürlich noch um einiges komplizierter -aber auch diese Details kann man mit den gleichen Modellen erklären und verstehen.

Wer die wesentlichen Grundbegriffe aus meiner Einführungslektion verstanden hat, hat schon einen großen Schritt zum Verständnis aller elektrischen Fragen getan.

Ich hoffe, ich konnte für die Nichtelektriker ein kleines bisschen Licht in die geheimnisvolle Dunkelkammer "Elektrik" bringen.

Da habe ich mir gedacht, ich verfasse mal eine Lektion für Anfänger.

In der Physik, von der die Elektrik ja ein kleines Teilgebiet ist, kann man schöne Analogien finden, die das Verständnis erleichtern. Einen solchen klassischen Vergleich will ich hier verwenden -einen Wasserkreislauf als Analogie zum Stromkreis.

Wir beginnen links mit der Pumpe; sie entspricht elektrisch dem Generator oder der Lichtmaschine. Von außen wird mechanische Leistung über die Antriebswelle eingetragen und das Ergebnis ist im Wasserkreis eine Strömungsmenge und ein Druck. Auf der elektrischen Seite liefert die Lichtmaschine einen Stromfluß und eine Spannung.

Merke: elektrischer Strom [Ampere] ist eine Durchflussmenge [Liter/Stunde]

und elektrische Spannung [Volt] entspricht dem Druck in der Leitung [bar]

Im Wasserkreis finden wir einen Hochbehälter, dem auf der elektrischen Seite die Batterie (korrekt Akku) entspricht. Wie die Höhe [Meter Wassersäule oder bar] des Behälters hat die Batterie "Druck" = Spannung. Die Größe des Behälters ist analog zur Kapazität der Batterie.

Merke: Batteriekapazität [Amperestunden] ist ein "bevorrateter" Strom [Liter]

Von Pumpe/Hochbehälter (Lichtmaschine/Akku) wird das Wasser (der Strom) transportiert über Rohrleitungen (Kabel). Im Wassersystem startet man nach der Pumpe mit Druckleitungen; die sind in der Elektrik als "+" gekennzeichnet und häufig rot markiert. Die Rücklaufleitung heißt in der Elektrik "-" und ist meist braun.

Hier wird auch klar, welche Rolle der Leitungsquerschnitt spielt.

Merke: Kabelquerschnitt [mm²/Zoll] ist nötig für die durchzuleitende Menge [Ampere/Liter je Std.]

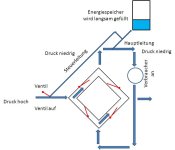

Als nächstes finden wir einen Kugelhahn bzw. einen Schalter. Das sind jeweils Bauteile, die dafür gedacht sind, den Fluss laufen zu lassen oder zu stoppen. Schließe ich den Kugelhahn oder öffne ich den Schalter, bewegt sich nichts mehr im Kreis.

Mein Wasserkreis treibt ein Rad, der elektrische Strom eine Glühlampe. Parallel zu beiden sind ein Manometer/Voltmeter angeordnet, in Reihe (danach) ein Durchflussmesser/Amperemeter. Mein Wasserrad liefert nun mechanische Leistung, kann also zum Beispiel eine Mühle antreiben. Meine Lampe liefert ganz viel Wärme und ein bisschen Licht.

Die Leistung wird in beiden Fällen in der gleichen Dimension [Watt] angegeben und bestimmt sich aus Druck x Menge bzw. Spannung x Strom.

Merke: Spannung wird immer parallel zum Objekt gemessen

und Strom wird immer in Reihe zum Objekt gemessen

und Die Leistung ergibt sich aus Spannung x Strom.

Nach der Strommessung habe ich eine Engstelle eingebaut. Diese begrenzt mir als Drossel im Wasserkreis die Menge, im Stromkreis also den Strom (dort nennt man es Widerstand). In der Praxis brauche ich das z. B. bei LEDs, die nur einen Stromfluss von 20 ... 30 mA vertragen. An der Drossel (dem Widerstand) fällt dabei ein Druck (eine Spannung) ab. Der Widerstand ist je nach Größe in [Ohm] gekennzeichnet.

Merke: Am Widerstand fällt eine Spannung ab und er begrenzt den Stromfluss; seine charakteristische Größe ist Ohm. Die Verlustleistung (Wärme), die dabei entsteht, ist das Produkt aus Spannungsabfall und Strom.

Nun habt ihr es geschafft.

Das Wasser ist wieder auf der Saugseite der Pumpe, der Strom am Minuspol der Batterie angekommen.

Das Wasser ist wieder auf der Saugseite der Pumpe, der Strom am Minuspol der Batterie angekommen.In der Realität ist die Elektrik natürlich noch um einiges komplizierter -aber auch diese Details kann man mit den gleichen Modellen erklären und verstehen.

Wer die wesentlichen Grundbegriffe aus meiner Einführungslektion verstanden hat, hat schon einen großen Schritt zum Verständnis aller elektrischen Fragen getan.

Ich hoffe, ich konnte für die Nichtelektriker ein kleines bisschen Licht in die geheimnisvolle Dunkelkammer "Elektrik" bringen.