Vorwort: Falls sich jemand nach dem Durchlesen die Frage stellt, ob der Autor des Threads vielleicht einen an der Waffel hat, ist dies vermutlich mit „ja“ zu beantworten.

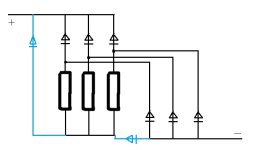

Nachdem ich im letzten LiMa-Kurs auf die gleichgerichteten Kurven des Drehstromaggregates angesprochen und damit etwas aus dem Konzept gebracht wurde, musste ich mir doch nochmal die Sternschaltung und den Brückengleichrichter genauer ansehen. Hat mich das ganze Wochenende gekostet - irgendwie habe ich in der Vorlesung damals wohl nicht richtig hingehört (E-Motoren sind auch nicht wirklich meine Stärke).

Nun bin ich etwas schlauer und stehe nun jedoch vor der nächsten großen Herausforderung: Wie funktionieren die beiden Dioden, die am Y-Punkt angeschlossen sind und diese ominösen 10% Mehrleistung bringen sollen?

Das erste, was ich verstanden habe, dass diese unter dem Begriff „Mittelpunktsdioden“ geführt werden. Drei Artikel von Bosch und der Hinweis von Uwe (vix-noelopan) haben mich etwas weiter gebracht, schlussendlich versuche ich mal den Effekt zu erklären – mit Bitte um Korrektur!

Quelle Uwe:

Bosch Quelle 1: Zusatzdioden im Sternpunkt (Bosch Autoelektrik und Autoelektronik: Bordnetze, Sensoren und elektronische Systems 6. Auflage)

Bosch Quelle 2: Bosch Technische Unterrichtung: Generatoren / Nr. 1 987 722 006

Bosch Quelle 3: Elektrische Motorausrüstung: Starter, Generator, Batterie und ihr Zusammenwirken im Kfz-Bordnetz

Alles klar? Mir auch nicht.

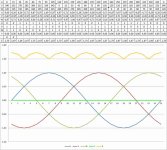

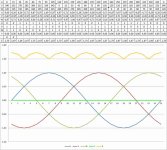

Verstanden habe ich soweit, dass die Spannungssummen im Sternpunkt unter idealen Voraussetzungen Null sein sollte (grüne Linie). Wäre das in der Realität auch so, so hätten die beiden Y-Dioden keinen Mehrwert, da sie nie durchleiten würden.

Idealisierter Spannungsverlauf, gelbe Kurve Ausgangsspannung nach der Diodenplatte B+:

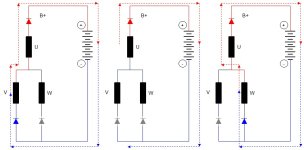

Wenn man sich die Funktion der Diodenplatte verinnerlicht, so sieht man, dass immer beim Wechsel der Spannungen (Kreuzungspunkte zweier Spannungen), bsp. W und U am Zeitpunkt 3 (30 Grad in Bezug auf die blaue Kurve der Wicklung U) die Plus-Diode der Wicklung W von offen auf gesperrt geht und die die Plus-Diode der Wicklung U von gesperrt auf offen wechselt. Die Minusdiode der Wicklung V bleibt geöffnet. D.h. zu einem sehr kurzen Zeitpunkt müsste der Stromfluss „stocken“. Dieser Wechsel passiert genau sechsmal während eines Frequenzdurchgangs: Zeitpunkte 3, 7, 11, 15, 19, 23.

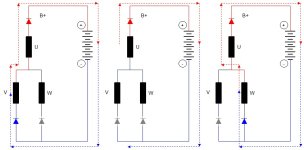

linkes Bild Zeitpunkt >3 bis <7

mittleres Bild Zeitpunkt 7

rechtes Bild Zeitpunkt >7 bis <11

Nun zu dem Fall, dass der Aufbau eine nicht-symethische Bauform hat, was ja durch Fertigungstoleranzen der Wirklichkeit eher entspricht. Folgende Annahme: Verschiebung der U-Wicklung um 5 Grad gegenüber den anderen Spulen (die Wicklungen sind idealerweise um 120 Grad versetzt).

Da nun eine Spannung gegenüber dem Minuspotential der Batterie im Falle der Plusdurchganges bzw. beim Minusdurchgang eine Spannung gegenüber dem Pluspotential entsteht, kann nun eine am Sternpunkt eingebaute Diode leitend werden.

linkes Bild Zeitpunkt >3 bis <7

mittleres Bild Zeitpunkt 7

rechtes Bild Zeitpunkt >7 bis <11

Problem ist, dass die Summenspannung am Sternpunkt plus der Spannung, die an der durchleitenden Spule anliegt, höher sein muss als die Spannung, die an B+ herrscht (Boardspannung inkl. Batterie), damit eine Leistungsmehrung zum tragen kommt. D.h. die Zusatzdioden kommen lt. Bosch erst ab ca. 3.000 1/min zum tragen.

Soweit mein kleiner Exkurs. So ganz sicher bin ich mir jedoch nicht. Nun Feuer frei.

Hans

Nachdem ich im letzten LiMa-Kurs auf die gleichgerichteten Kurven des Drehstromaggregates angesprochen und damit etwas aus dem Konzept gebracht wurde, musste ich mir doch nochmal die Sternschaltung und den Brückengleichrichter genauer ansehen. Hat mich das ganze Wochenende gekostet - irgendwie habe ich in der Vorlesung damals wohl nicht richtig hingehört (E-Motoren sind auch nicht wirklich meine Stärke).

Nun bin ich etwas schlauer und stehe nun jedoch vor der nächsten großen Herausforderung: Wie funktionieren die beiden Dioden, die am Y-Punkt angeschlossen sind und diese ominösen 10% Mehrleistung bringen sollen?

Das erste, was ich verstanden habe, dass diese unter dem Begriff „Mittelpunktsdioden“ geführt werden. Drei Artikel von Bosch und der Hinweis von Uwe (vix-noelopan) haben mich etwas weiter gebracht, schlussendlich versuche ich mal den Effekt zu erklären – mit Bitte um Korrektur!

Quelle Uwe:

Das sind die sogenannten Oberwellendioden. Wegen der Tatsache, dass die Hauptdioden eine Schwellspannung besitzen, kommt keine verlustfreie Kommutierung (= Gleichrichtung) zustande mit dem bei Dreiphasen-Drehstrom eigentlich zu erwartendem Mittelwert 0 Volt am Sternpunkt, sondern es entstehen während der Nulldurchgänge am Sternpunkt Spannungsspitzen, die durch diese zusätzlichen Dioden gewinnbringend gleichgerichtet werden.

Bosch Quelle 1: Zusatzdioden im Sternpunkt (Bosch Autoelektrik und Autoelektronik: Bordnetze, Sensoren und elektronische Systems 6. Auflage)

Bei Drehstromgeneratoren mit Sternschaltung der Ständerwicklungen werden die Wicklungsenden in einem Punkt, dem Sternpunkt, zusammengefasst. Durch zwei weitere Dioden (Zusatzdioden), die als Leistungsdioden zwischen Sternpunkt und Plus- bzw. Minusklemme angeschlossen sind (...), kann die in allen drei Strängen gleichphasig induzierte Spannung der dritten Oberwelle genutzt werden. Die induzierte Spannung der dritten Oberwelle erreicht ab einer Generatordrehzahl von etwa 3000 min^-1 die Bordnetzspannung. Ab dieser Drehzahl tragen die Zusatzdioden zur Leistungs- und Wirkungsgradsteigerung bei. Dieser zusätzliche Anteil erhöht (sich) jedoch auch die Welligkeit der Generatorspannung.

Bosch Quelle 2: Bosch Technische Unterrichtung: Generatoren / Nr. 1 987 722 006

Zusatzdioden im Sternpunkt

Bei Drehstrom-Generatoren mit der Sternschaltung der Ständerwicklungen, werden die Wicklungsenden in einem Punkt, dem Sternpunkt zusammengefasst. Da die Summe der Phasenströme bzw. -spannungen, zumindest im Idealfall, zu jedem Zeitpunkt Null ist, kann der Mittelleiter entfallen. Durch Oberschwingungen und Unterschiede in der Geometrie des Klauenpolsystems kann es in der Praxis vorkommen, dass der Sternpunkt ein Potenzial annimmt, das nicht konstant ist. Dieses Potenzial, das periodisch von plus nach minus wechselt, wird hauptsächlich durch die dritte Oberwelle hervorgerufen. Sie ist der Grundwelle überlagert und hat die dreifache Frequenz. Die darin enthaltene Energie würde normalerweise verlorengehen. Durch zwei weitere Dioden, die als Leistungsdioden zwischen Sternpunkt und Plus- und Minusklemmen angeschlossen sind, kann dieser Strom gleichgerichtet werden. Er führt zu einer Leistungssteigerung ab einer Generatordrehzahl von etwa 3000 U/min und erreicht maximal 10%. Diese Zusatzdioden erhöhen jedoch die Welligkeit der Generator-Ausgangsspannung leicht.

Bosch Quelle 3: Elektrische Motorausrüstung: Starter, Generator, Batterie und ihr Zusammenwirken im Kfz-Bordnetz

Anwendung von Zusatzdioden

Durch die Anwendung von Zusatzdioden zwischen Sternpunkt und Plus- und Minusanschlüssen werden auch die dritten Oberschwingungen in der induzierten Spannung zur Leistungssteigerung genutzt.

Die von den Ständerströmen in der dreiphasigen Ständerwicklung erzeugte Drehdurchflutung besteht aus der Grundwelle und Oberwelle der Ordnungszahl 6g+1. Die Drehgeschwindigkeit der Oberwellen beträgt das 1/(6g+1)-fache der Grundwelle. Demzufolge ändert sich die Form der Gesamtdurchflutung periodisch mit der Zeit. Die durch die Oberwellen in der Ständerwicklung induzierte Spannungen haben unabhängig von ihrer Ordnungszahl jedoch die Grundfrequenz f. Die Addition aller vom Ständerfeld im Ständer induzierten Spannungen im Sternpunkt liefert die Summe Null. Die Oberwellen der Ständerwicklung leisten also keinen Beitrag zur Spannungsbildung. Ihre Wirkung wird in der Oberwellenstreuung berücksichtigt.

Die Drehdurchflutung des Läuferfeldes kann ebenfalls durch eine Fourier-Reihe dargestellt werden. Es treten alle positiven ungeraden Ordnungszahlen (2g-1) auf. Wesentlich ist, dass bei Drehung des Läufers das Feld unverändert fortbewegt wird. Diese bedeutet, dass sämtliche Einzelwellen mit derselben Drehgeschwindigkeit wie die Grundwelle laufen. Sie induzieren daher in der Ständerwicklung Spannungen mit der Frequenz (2g-1) x f. Die Addition aller vom Läuferfeld in der Ständerwicklung induzierten Spannung im Sternpunkt liefert eine von Null verschiedene Summe. Die Grundschwingung und alle nicht durch drei teilbare Oberschwingungen heben sich auf, wogegen sich alle durch drei teilbare Oberschwingungen addieren.

Durch Zusatzdioden zwischen Sternpunkt und Plus- und Minusanschlüssen kann somit durch die Oberwellen des Läuferfeldes ein Beitrag zur Spannungsbildung geleistet werden, insbesondere durch die dritte Oberschwingung. Bei niedrigen Frequenzen ist der Leistungszuwachs praktisch vernachlässigbar, bei hohen Frequenzen ergeben sich deutliche Leistungsgewinne von 5% … 15%, je nach Oberwellengehalt des Läuferfeldes. Zusatzdioden erhöhen allerdings auch die Welligkeit der Generatorspannung.

Alles klar? Mir auch nicht.

Verstanden habe ich soweit, dass die Spannungssummen im Sternpunkt unter idealen Voraussetzungen Null sein sollte (grüne Linie). Wäre das in der Realität auch so, so hätten die beiden Y-Dioden keinen Mehrwert, da sie nie durchleiten würden.

Idealisierter Spannungsverlauf, gelbe Kurve Ausgangsspannung nach der Diodenplatte B+:

Wenn man sich die Funktion der Diodenplatte verinnerlicht, so sieht man, dass immer beim Wechsel der Spannungen (Kreuzungspunkte zweier Spannungen), bsp. W und U am Zeitpunkt 3 (30 Grad in Bezug auf die blaue Kurve der Wicklung U) die Plus-Diode der Wicklung W von offen auf gesperrt geht und die die Plus-Diode der Wicklung U von gesperrt auf offen wechselt. Die Minusdiode der Wicklung V bleibt geöffnet. D.h. zu einem sehr kurzen Zeitpunkt müsste der Stromfluss „stocken“. Dieser Wechsel passiert genau sechsmal während eines Frequenzdurchgangs: Zeitpunkte 3, 7, 11, 15, 19, 23.

linkes Bild Zeitpunkt >3 bis <7

mittleres Bild Zeitpunkt 7

rechtes Bild Zeitpunkt >7 bis <11

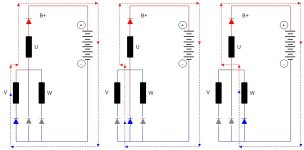

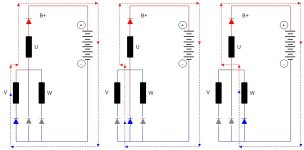

Nun zu dem Fall, dass der Aufbau eine nicht-symethische Bauform hat, was ja durch Fertigungstoleranzen der Wirklichkeit eher entspricht. Folgende Annahme: Verschiebung der U-Wicklung um 5 Grad gegenüber den anderen Spulen (die Wicklungen sind idealerweise um 120 Grad versetzt).

Da nun eine Spannung gegenüber dem Minuspotential der Batterie im Falle der Plusdurchganges bzw. beim Minusdurchgang eine Spannung gegenüber dem Pluspotential entsteht, kann nun eine am Sternpunkt eingebaute Diode leitend werden.

linkes Bild Zeitpunkt >3 bis <7

mittleres Bild Zeitpunkt 7

rechtes Bild Zeitpunkt >7 bis <11

Problem ist, dass die Summenspannung am Sternpunkt plus der Spannung, die an der durchleitenden Spule anliegt, höher sein muss als die Spannung, die an B+ herrscht (Boardspannung inkl. Batterie), damit eine Leistungsmehrung zum tragen kommt. D.h. die Zusatzdioden kommen lt. Bosch erst ab ca. 3.000 1/min zum tragen.

Soweit mein kleiner Exkurs. So ganz sicher bin ich mir jedoch nicht. Nun Feuer frei.

Hans

!

!