Seiten 15 bis 22:

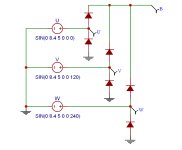

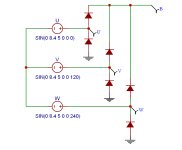

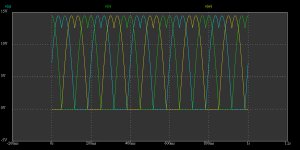

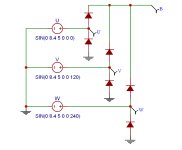

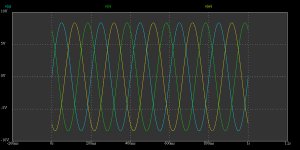

"Die jeweiligen drei Strangspannungen, gemessen immer zwischen Wicklungsende der jeweiligen Spule und dem Sternpunkt, ergeben die drei folgenden Spannungen:"

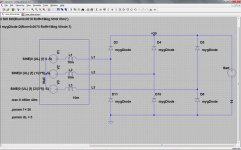

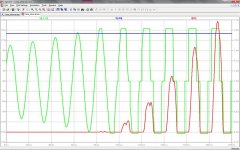

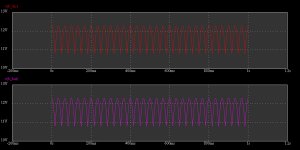

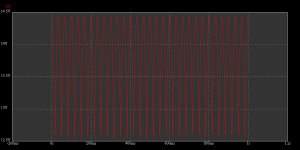

Die dann folgenden Grafiken sind grundfalsch.

Die gezeigten Wellenformen ergeben sich nur bei einer Sternschaltung, deren Sternpunkt eine Vebindung nach Masse hat.

Eine solche Verbindung gibt es bei der LiMa nicht.

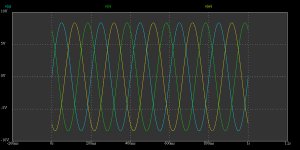

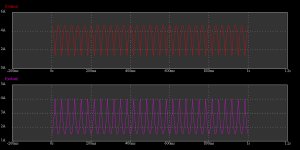

Ohne eine Masseverbindung des Sternpunktes beziehen sich die drei Spannungen immer und ausschließlich aufeinander.

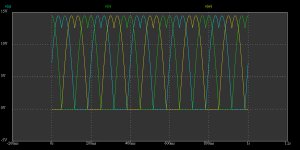

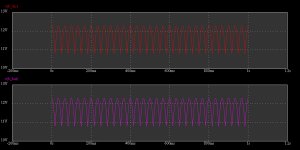

Und so sehen sie aus:

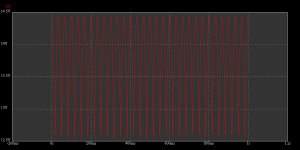

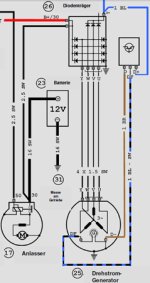

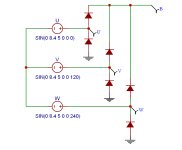

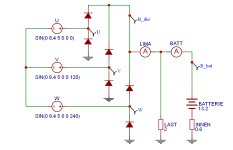

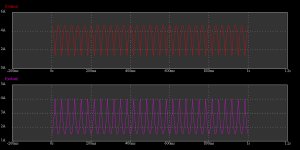

Erst nach der Gleichrichtung wird eine Spannung mit Bezugspunkt Masse mess- und darstellbar, eine pulsierende Gleichspannung.

Dieser eklatante Mangel an Sorgfalt bei Hans hat bereits in der Vergangenheit in diesem Forum verheerenden Schaden angerichtet.

Seite 22:

"Wichtig:

Die gleichgerichtete Summenspannung UB+

an den Diodenenden des Gleichrichters muss höher sein als die Batteriespannung, damit der Gleichrichter überhaupt arbeitet und ein Strom vom Generator zu Batterie fließt, um die Batterie zu laden."

Diese Aussage ist gröbster Unfug.

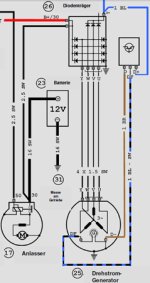

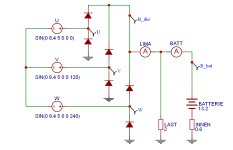

Das zeigt die Betrachtung des gesamten Systems aus LiMa, Diodenplatte, Batterie und Verbrauchern.

Die Spannungen an B+ der Diodenplatte und B+ der Batterie sind jetzt identisch und liegen unterhalb der ursprünglichen Batteriespannung (im Beispiel 13,2V).

Nach der unhaltbaren These von Hans kann jetzt unmöglich ein Strom aus der Diodenplatte in die Verbraucher fließen, da angeblich der Gleichrichter nicht arbeitet.

Es fließt aber ein Strom.

Und sobald mit steigender Drehzahl die LiMa mehr Strom liefert als die Verbraucher benötigen, wird mit dem Überschuß die Batterie geladen.

Hans sollte besser davon absehen etwas erklären zu wollen, das er selber nicht versteht.

Es stimmt traurig zu sehen, was aus diesem einst tollen Forum geworden ist.

)

)