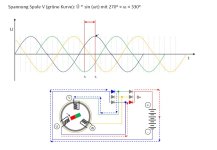

Bei 6000 1/min soll meine LiMa 18 Ampere Strom liefern.

Also 6 Ampere je Statorwicklung.

Bei 2000 1/min soll die LiMa 2/3 der 18 Ampere liefern.

Also 4 Ampere je Statorwicklung.

Der Widerstand einer gesunden Statorwicklung darf mit 0,6 Ohm angesetzt werden.

Damit 4 Ampere durch 0,6 Ohm fliessen genügen 2,4 Volt Spannung.

Auf welch wundersame Weise werden wohl aus diesen 2,4 Volt jene 14,4 Volt auf der anderen Seite der Diodenplatte, deren Überschreitung der Regler bei dieser Drehzahl bereits verhindern muß ???

Kann das bitte mal jemand präzise Schritt für Schritt und nachvollziehbar vorrechnen ?

Also 6 Ampere je Statorwicklung.

Bei 2000 1/min soll die LiMa 2/3 der 18 Ampere liefern.

Also 4 Ampere je Statorwicklung.

Der Widerstand einer gesunden Statorwicklung darf mit 0,6 Ohm angesetzt werden.

Damit 4 Ampere durch 0,6 Ohm fliessen genügen 2,4 Volt Spannung.

Auf welch wundersame Weise werden wohl aus diesen 2,4 Volt jene 14,4 Volt auf der anderen Seite der Diodenplatte, deren Überschreitung der Regler bei dieser Drehzahl bereits verhindern muß ???

Kann das bitte mal jemand präzise Schritt für Schritt und nachvollziehbar vorrechnen ?

):

):

Aber es gab zum Glück auch richtig gute.

Aber es gab zum Glück auch richtig gute.