Servus,

da drüber hab ich noch mal nachgedacht.

Ich denke, der Fehler, den Tommy macht ist, dass er alles nur von der Verbraucherseite betrachtet.

macht ist, dass er alles nur von der Verbraucherseite betrachtet.

An den gängigen Verbrauchern treten Strom und Spannung tatsächlich immer gemeinsam auf.

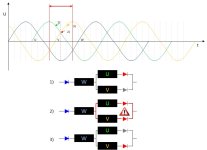

Am ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung direkt proportional.

An der Spule ist die Spannung proportional zur Stromänderung, am Kondensator zum Integral über den jemals geflossenen Strom.

Was die Ursache und was die Wirkung ist, kann nicht unmittelbar unterschieden werden.

Bei Quellen, wie der LiMa oder einer Batterie, reicht das nicht für die Beschreibung aus. In einer LiMa fallen auch Spannungen aufgrund des Stroms ab, aber die treibende Kraft ist die durch Induktion erzeugte Spannung. Lasse ich eine LiMa leer, also ohne äußere Beschaltung laufen, kann kein Strom fließen. An den Anschlüssen liegt dennoch eine Spannung an.

Analog dazu bei der Batterie, dort liegt ohne Beschaltung auch die Leerlaufspannung an. Auch wenn kein Strom fließt.

Und wem hat's nicht schon mal durch elektrostatische Aufladung eine gewischt. Was bringt die Ladungen dazu, sich zu bewegen? Warum fließt da Strom? Die Ursache ist eine Potentialdifferenz, auch Spannung genannt, zwischen uns und Masse und die Wirkung ist die Ladungsbewegung, der Funke der überspringt.

Was in/an uns sollte sonst die Ladungen bewegen?

Messtechnisch ist es aber mit erschwinglichen Mitteln schwer nachzuweisen, dass die Leerlaufspannung existiert. Sobald ich mein Messgerät anschließe, fließt Strom, sei er auch noch so klein.

Wobei das noch einen Denkfehler von Tommy aufdeckt, den er hier aber schon mal selber bemerkt hatte:

http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?63178-Spannungsquelle-LiMa-Wie-soll-das-gehen

Wie soll es gehen, dass ich außen an der LiMa 14,4 Volt messen kann, innen aber nur 2,4 Volt anliegen sollen?

Woher "weiß" mein Messgerät, das es die äußere Spannung messen soll?

(Achtung, Ironie)

Es gäbe also genügend Indizien, über das eigene Weltbild nachzudenken und einfach was dazuzulernen.

Mach ich auch öfter.

Ich nehme dazu ein Buch in die Hand.

Und mach es auch auf.

Gruß, Rudi

da drüber hab ich noch mal nachgedacht.

Nun sagt die allgemeine Lehrmeinung, dass bei der Induktion eine Spannung entsteht, die an Widerständen einen Strom fließen lässt.

Einer sagt, es entsteht ein Strom, durch den an einem Widerstand eine Spannung abfällt.

Betrachtet der eine das gemeinsame Gedankenmodell nicht nur von einer anderen Seite?

Ich denke, der Fehler, den Tommy

An den gängigen Verbrauchern treten Strom und Spannung tatsächlich immer gemeinsam auf.

Am ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung direkt proportional.

An der Spule ist die Spannung proportional zur Stromänderung, am Kondensator zum Integral über den jemals geflossenen Strom.

Was die Ursache und was die Wirkung ist, kann nicht unmittelbar unterschieden werden.

Bei Quellen, wie der LiMa oder einer Batterie, reicht das nicht für die Beschreibung aus. In einer LiMa fallen auch Spannungen aufgrund des Stroms ab, aber die treibende Kraft ist die durch Induktion erzeugte Spannung. Lasse ich eine LiMa leer, also ohne äußere Beschaltung laufen, kann kein Strom fließen. An den Anschlüssen liegt dennoch eine Spannung an.

Analog dazu bei der Batterie, dort liegt ohne Beschaltung auch die Leerlaufspannung an. Auch wenn kein Strom fließt.

Und wem hat's nicht schon mal durch elektrostatische Aufladung eine gewischt. Was bringt die Ladungen dazu, sich zu bewegen? Warum fließt da Strom? Die Ursache ist eine Potentialdifferenz, auch Spannung genannt, zwischen uns und Masse und die Wirkung ist die Ladungsbewegung, der Funke der überspringt.

Was in/an uns sollte sonst die Ladungen bewegen?

Messtechnisch ist es aber mit erschwinglichen Mitteln schwer nachzuweisen, dass die Leerlaufspannung existiert. Sobald ich mein Messgerät anschließe, fließt Strom, sei er auch noch so klein.

Wobei das noch einen Denkfehler von Tommy aufdeckt, den er hier aber schon mal selber bemerkt hatte:

http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?63178-Spannungsquelle-LiMa-Wie-soll-das-gehen

Wie soll es gehen, dass ich außen an der LiMa 14,4 Volt messen kann, innen aber nur 2,4 Volt anliegen sollen?

Woher "weiß" mein Messgerät, das es die äußere Spannung messen soll?

(Achtung, Ironie)

Es gäbe also genügend Indizien, über das eigene Weltbild nachzudenken und einfach was dazuzulernen.

Mach ich auch öfter.

Ich nehme dazu ein Buch in die Hand.

Und mach es auch auf.

Gruß, Rudi