...Sachlich hast Du natürlich recht. Ich vermute aber, dass er sich damit auf den Wert VMeter vs. AMeter als Diagnose-Instrument bezog ...

Ich versuche immer, nicht zu vermuten. Man kann ja auch schreiben, was man wirklich meint.

... hat Hans ja geschrieben: in eine der Zuleitungen zum Akku.

Eben. Nun hat der Akku aber mindestens drei Zuleitungen: auf der Minusseite die 16 mm[SUP]2[/SUP] Masseleitung, auf der Plusseite die 16er zum Anlasser und die beiden 1,5er für die weitere Bordelektrik. Und da Hans in einer Antwort 4 mm[SUP]²[/SUP] als Querschnitt für die Schleife zum Strommessgerät vorgeschlagen hat, gehe ich davon aus, dass auch er das Amperemeter nicht in Masseleitung einschleifen wollte.

Das Problem ist natürlich, dass das Ding dann auch die kurzzeitigen, na, 60 A Stromentnahme beim Start abkönnen muss, ohne gleich abzurauchen oder den Zeiger um die Achse zu wickeln.

Bei meiner G/S mit dem guten alten Bosch-Anlasser habe ich schon über 100 A gemessen. Was willst Du dann im Bereich von 10 A mit einem Gerät mit einem MBE von sagen wir 150 A noch erkennen? O.k., eine Unterscheidung Ladung bzw. Entladung wäre noch möglich. Wo baust Du solch ein Instrument hin, wenn Du nicht mit 16² verlängern möchtest? Lese ich dann auf Kniehöhe ab? Ich schaue beim Fahren lieber nach vorne.

Hmmm? Wieso zwei? Erklär bitte mal ... ?

Siehe unten.

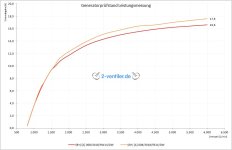

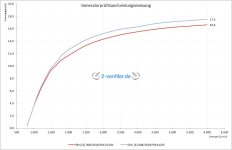

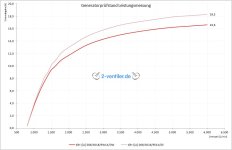

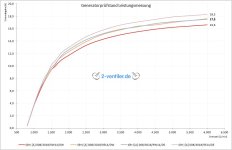

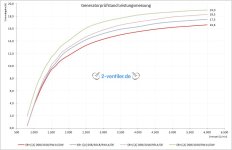

... da kann ich gerade nicht widerstehen und muss das bekannte Bild von possi.de einbinden:

Ich würde einfach nur dünne Messleitungen benutzen, um den Spannungsabfall an einem geeigneten Shunt abzugreifen

Was bedeutet dieser Smiley? Kann ich jetzt nur vermuten.Wer baut so etwas vernünftig? Viele hier im Forum outen sich doch ganz ehrlich als Elektro-Legastheniker.

Hallo Jörg,

dass mein Beitrag zu Diskussionen führt war mir ja klar. War ja auch beabsichtigt.

Zu den zwei Strommessgeräten: Da ich einen Einbau in die 16² Masseleitung ausschließe, müsste man ein Amperemeter in die 4[SUP]2[/SUP]-Leitung vom Regler zum Anlasser und ein weiteres Instrument in den Abgang vom Pluspol der Batterie zu den beiden 1,5er Leitungen zur Bordelektrik einschleifen. Nur dann könnte man bei der gegebenen Verkabelung entscheiden, ob der Akku geladen oder entladen wird.

Dass ich das so nicht machen würde, habe ich doch deutlich gemacht. Vielleicht hätte ich einen Smiley anfügen sollen.

Die einzige vernünftige Möglichkeit sehe ich in dem Vorschlag von Hans, der allerdings auch eine grundlegende Änderung des Kabelbaums voraussetzt.

Gruß, Wolfram